プロローグ ── 見えない力

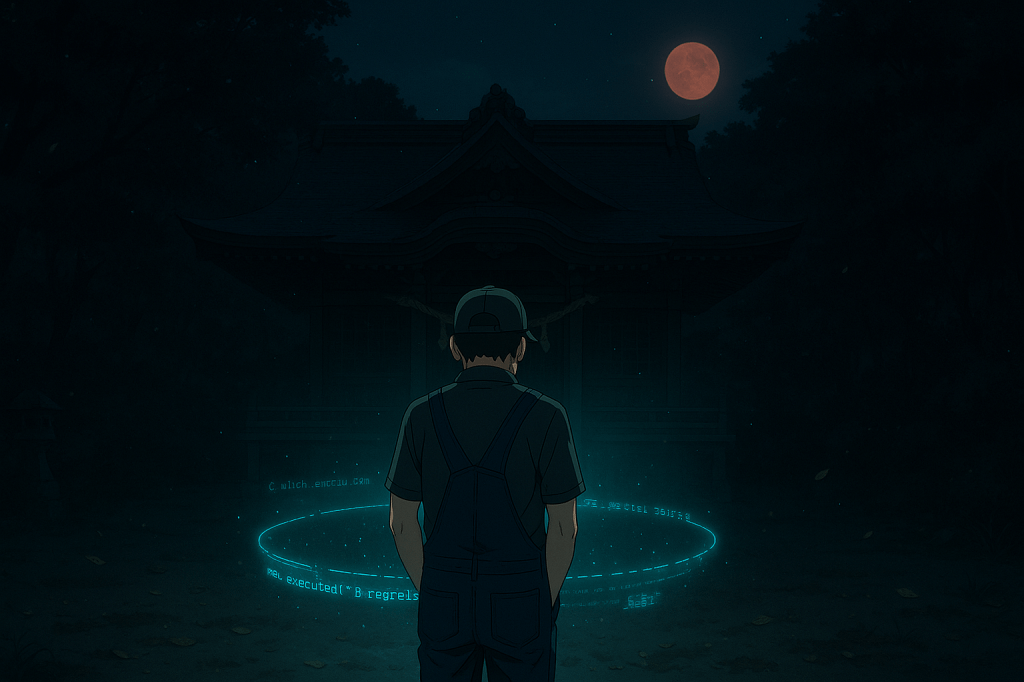

もし──この世界に「隠しコマンド」があるとしたら?

たとえば、神社でふと口にした願いが、実は何かに届いていたとしたら?

それが単なる迷信ではなく、目に見えない“仕組み”の一部だったとしたら?

そんなことを真顔で考えてしまう瞬間が、人生にはある。

たとえば、努力ではどうにもならなかったはずの現実が、なぜかすんなり動いたとき。

たとえば、理不尽の中に、ひと筋の光が差し込んだとき。

「たまたまだよ」「偶然さ」と笑ってやり過ごすこともできた。

けれど、その“偶然”が、あまりにも繰り返されると──

まるで誰かが僕の内心を読んで、微調整しているかのように感じ始める。

あの頃の僕は、そんな違和感すら抱けないほど、心が擦り切れていた。

でも今ならはっきりわかる。

あれは、始まりだった。

何が変わったのか? 僕自身か、世界そのものか。

それとも──僕の知らない「何か」が、そっと手を差し伸べていたのかもしれない。

第1章 ──2020年:最初の違和感

2020年。

世界は静かに狂い始めていた。

新型コロナの感染拡大により、街は音を失った。

人と会うことは罪のようになり、僕はひとり、家に閉じ込められた。

50歳の春。

体重125キロ。血圧は高め。不整脈あり。髪は薄くなり、白髪は隠しきれない。

平凡なサラリーマン。一人暮らし。恋人なし。友達とも疎遠になり、酒量とネットの使用時間だけが増えていた。

「まぁ、人生なんて、こんなもんだろ」

そう呟いてみても、何かが胸の奥で引っかかっていた。

それは諦めではなく、鈍い痛みのような「未練」に近かったのかもしれない。

それでも日々は過ぎていく。

唯一の外出は、夕方の犬の散歩だった。

その日も、いつものようにリードを握り、家を出た。

けれど、なぜか犬がいつもと違う方向へ歩き出した。

引っ張られるままについて行くと、見知らぬ小道に出た。

そして、突然──神社が現れた。

鬱蒼とした木々に囲まれ、ひっそりと佇むその境内。

こんなところに神社があるなんて、今まで気づかなかった。

不思議と、足が止まった。

古びた石段の先にある鳥居だけが、妙に新しく、異質に見えた。

気のせいかもしれない。けれど、その“違和感”が、僕の心をほんの少しだけ揺らした。

それから、散歩コースは変わった。

気づけば、毎日のようにこの神社に立ち寄り、お参りをするようになっていた。

無人の境内。風に揺れる鈴の音。

誰にも聞かれないとわかって、僕はふっと笑いながら、願った。

「このままじゃ、終わりたくない」

「痩せたい」

「見た目を変えたい」

「──誰かに、好かれたい」

小声で、でも、確かに本音だった。

すると、風が強く吹いた。

木々がざわめき、鈴が一際高く鳴った。

「…偶然だよな」

そう思いながらも、背中に残る感触だけが、妙に離れなかった。

──それから少しずつ、何かが変わり始めた。

ごくわずかな、でも確かな“ちがい”。

あの時はまだ、それが「プログラムの応答」だとは、思ってもいなかった。

第2章 ── 2021年:変化という『仕様』

運動なんて、これまで何度挫折したか覚えていない。

けれど、神社で願ったあの日の翌朝、ほんの少し違っていた。

不思議と、「動きたい」という欲求が湧いてくる。 昨日までの僕なら、二度寝を選んでいたはずなのに。

特別な決意があったわけじゃない。ただ、ふとYouTubeで見かけた宅トレ動画を再生してみた。

気づけば毎朝、腹筋とスクワットを繰り返えすようになった。

筋肉痛が、嬉しかった。

鏡の中の僕に、少しずつ変化が現れはじめた。

輪郭がほんのり締まり、Tシャツの裾が浮かなくなってきた。

「痩せた?」「なんか若返った?」

そんなふうに言われるたび、心のどこかがくすぐったかった。

──ただの偶然だ。

努力の成果。サボってた僕が、ようやく真面目になっただけ。

そう言い聞かせていた。でも、否応なく浮かんでくるのだ。

あの神社の、小さな鈴の音。

あの日、風が吹いたときの空気の揺れ。

「まさかね」

そう呟いた舌の奥に、言い切れない予感が残った。

そしてもうひとつ、不可解な変化が始まっていた。

薄くなった額の生え際──そこに、柔らかい産毛が戻ってきた。

AGA治療薬は、まだ手を出していない。

食生活も変えていないし、サプリも飲んでいない。

「……これは、偶然?」

あの日と同じ神社へ、僕は再び足を運んだ。

鳥居をくぐった瞬間、空気がほんの少し、張りつめたように感じた。

前回よりも、願いはずっと具体的だった。

「髪が、ちゃんと生えてきますように」

声に出すのが恥ずかしくて、心の中で強く唱えた。

──今度は、風は吹かなかった。

鈴も鳴らず、ただ静かな夕暮れの空気がそこにあった。

けれど、不思議とがっかりはしなかった。

むしろ、何かがすでに作動しはじめている──そんな確信が、胸の奥にじわりと広がっていた。

偶然かもしれない。でも、もしそうじゃなかったら?

世界のどこかに、“仕掛け”があるのだとしたら──。

僕の人生は、ほんの少しだけど、「仕様」が変わり始めていた。

第3章 ── 2022年:欲望のテンバガー

髪は、明らかに増えていた。

前髪の密度が変わっただけでなく、生え際にうっすらと産毛が並んでいるのが分かる。

美容室の椅子に座ったとき、担当のスタイリストが首をかしげた。

「何かしてます? 薬とか…植毛とか?」

「いや、体質改善ですかね」と、僕は笑ってごまかした。

けれど、内心では鼓動が高鳴っていた。

──効いてる。あの願い、ちゃんと届いてる。

嬉しさと同時に、妙なざわめきが胸の奥に残っていた。

これは自分の努力の結果なのか? それとも──神社?

否定しようとする理性の声を振り払うように、次の願いを考えた。

髪と見た目を手に入れた。なら、次は──

お金だ。

神社の鳥居をくぐるとき、かすかに風が吹いたような気がした。

今度は五百円玉を握りしめ、少しだけ真剣な表情で手を合わせる。

「テンバガーが欲しいです。お願いします」

テンバガー──株価が10倍になる銘柄。

夢のような言葉だ。だけど、僕には確信があった。

「願えば動く」──そんな世界に、今いる。

もちろん、投資の素人だという自覚はあった。

それでも、いくつかの銘柄を調べ、業績やテーマを読み、わずかな資金で数社に分散投資した。

どこかで、「願っただけじゃダメだ」と思う自分もいた。

自分で考えた。自分で判断した。だから、結果が出ても偶然じゃない──と、思いたかった。

それでも、その年の秋、小型株のひとつが異常な上がり方をした。

掲示板でもほとんど話題になっていなかったその銘柄が、突如として急騰したのだ。

──買った翌週から、株価は止まらずに上がり続けた。

「……まさか」

心のどこかで、その言葉が浮かびそうになるのを、ぐっと飲み込んだ。

冷静にチャートを見つめ、ニュースの影響を分析しようとする自分。

一方で、あの神社の石段を、なぜか思い出してしまう自分。

利益は、年収を超えた。

「本当に、祈ったから?」

半信半疑。けれど、手は震えていた。

合理的な説明ができないことを、心の奥が知っていた。

再び神社を訪れたのは、年末の夕暮れだった。

寒さの中、石畳を歩きながら、僕はふと立ち止まった。

鳥居の朱色が、夕日に照らされて深く沈んで見えた。

この場所には、何かある。

この神社だけが持つ、何か「仕様」のようなものが──

五百円玉を賽銭箱に落とす音が、木霊する。

僕は静かに手を合わせた。

「本当に、ありがとう」

その瞬間、自分がどこにいるのか、わからなくなった。

現実の中の夢か、夢の中の現実か。

でも──確かに、何かが動いていた。

僕の人生が、静かに、しかし確実に軌道を変え始めていた。

第4章 ── 2023年:告白と確信

お金が入ると、景色が変わる。

服を選ぶときに値札を見なくなった。

気になる展示があれば、その日のうちにチケットを取った。

髪型や体型にも気を遣い、鏡の中の自分がほんの少しだけ好きになっていった。

そして、もうひとつ変わったものがある。

人の目だ。

ある日、職場の後輩──僕が密かに思い続けてきた彼が、不意にこう言った。

「はやとさん、最近ほんとカッコよくなりましたよね。……モテるでしょっ!」

一瞬、時が止まった。

冗談? いや、本気の目だった。

何かが胸の奥で弾けた。

そういえば──あの神社で、願った。

「彼と、付き合いたい」

願ったのは、それだけだった。

その日の帰り、神社に寄った。

夕暮れの鳥居の前に立ち、そっと手を合わせる。

「どうか……」

風が吹いた。

枝を揺らす音が、耳にやさしく触れる。

その音を、僕はどこかで覚えていた。

週末、彼から食事に誘われた。

ごく自然な流れで、互いの気持ちを確かめ合う時間になった。

気づけば、付き合うことになっていた。

……できすぎている。

まるで、何かの筋書きに沿って動いているようだった。

僕は思った。いや、もう確信していた。

この神社は、願いを叶える。

ただの偶然なんかじゃない。

それを信じずにはいられないほど、あまりに綺麗に、物事が動いていた。

そして、この確信が、僕の世界をさらに広げていくことになる。

第5章 ── 2024年:報復の副作用

願いが次々と叶っていく中で、僕の人生はまるで物語の中にいるようだった。

体型も変わり、髪も戻り、株で資産も手に入れた。

まさか──こんな人生が自分に訪れるとは。

けれど、ひとつだけ引っかかる“影”があった。

それは、友人Aの存在だった。

学生時代からの付き合いで、昔から僕を小馬鹿にする癖があった。

痩せたときも「どうせリバウンドするだろ」、

筋肉がついたら「加工だろ」、

髪が増えたときも「カツラだよな?」とニヤついた。

他人から見れば些細な冗談かもしれない。

でも、僕にとっては過去の自分を揶揄されているようで、どうしても心に刺さった。

──そしてある夜、ふとした気のゆるみで、神社の境内でこう願ってしまった。

「……アイツに、ちょっとだけ痛い目を見てほしい」

自分でも驚くほど自然に口から出た言葉だった。

それは、深い恨みでも憎しみでもなく、ただ小さな“仕返し”だった。

あの日は風も吹かなかったし、鈴も鳴らなかった。

でも、数週間後──共通の知人からこう聞かされた。

「Aさん、詐欺に遭ったらしいよ。かなりの額をやられたって」

息をのんだ。

「……まさか……」と思いかけて、すぐに打ち消した。

だが、心のどこかではうっすら確信してしまっていた。

願いが、また叶った──と。

胸の奥がざわざわと揺れた。

嬉しいという感情ではなかった。むしろ、不安に近い。

悪意をもって願ったことも、叶ってしまうのか?

その事実は、神社の“力”の精度をさらに強く証明してしまった。

この日から、僕の中で小さな歯車がきしみ始めた。

願いが叶う喜びは確かにあった。

でも、そこに少しずつ「制御不能な力」への畏れが混じり始めていた。

それでも──。

神社に通うことはやめなかった。

怖さよりも、次に願うことの期待のほうが、少しだけ勝っていた。

それはまるで、自分の人生を裏から設計し直しているような感覚だった。

どこまでが自分の意志で、どこからが「設計された現実」なのか──

それすらも、だんだん曖昧になっていった。

第6章 ── 2025年:復讐という『因果』

願いは、たしかに叶った。

けれど、心の中には、冷たいものが残っていた。

あの夜、僕は神社でひとことだけ願った。

「Bが、後悔しますように」と。

──それだけだった。

それからしばらくして、Bから連絡があった。

学生時代、僕の恋心を茶化し、笑いものにした相手。

「ゲイだって、みんなに言ってやろうか?」と脅すように囁いた彼からの突然のメッセージ。

「……ごめん。あのときのこと、本当に悪かったと思ってる」

謝罪の言葉だった。

でも、その声は反省というより、怯えの混じったものだった。

何があったのかは、あえて聞かなかった。

どんな出来事が彼に謝罪を促したのか。

──でも僕は、もう知っていた。

あの神社で願ったことが、またひとつ、現実になったのだ。

それでも、僕はスッキリしなかった。

むしろ、妙な虚しさが広がっていた。

「これが、僕の願いの結果なのか……?」

ふと、そんな言葉が浮かぶ。

復讐とは、痛みの交換だ。

誰かを傷つけた代わりに、自分の中の苦しみが少し軽くなる──

そんな幻想を信じていたのかもしれない。

でも現実は、そうではなかった。

“叶う”ということは、“起きる”ということだ。

しかも、それが自分の意志に由来しているとすれば──

それは、責任を伴う現実改変だ。

いつしか僕は、自分の人生が「操作可能」なもののように感じ始めていた。

たとえば、朝の通勤電車で優先的に座席が空く。

たとえば、行列の先で最後のひとつの商品が残っている。

たとえば、思っていた人から、思っていたタイミングで連絡が来る。

些細な偶然が、あまりにも“思い通り”すぎた。

願った記憶すら曖昧な時でさえ、結果が先に応じてくる。

それは、まるで──シナリオに沿った演出のようだった。

この“現実”は、いったい誰の手の中にあるのだろう?

もしかして、これはただの人生ではなく、何者かが設計した“体験プログラム”なのではないか。

そして僕は、意図せずその設定値を書き換えてしまっているのではないか。

いや、もっと正確に言えば──

僕自身がこの世界の仕様を上書きしているのではないか?

気づけば、僕の心の奥には静かにこうした問いが根づいていた。

願えば叶う。

叶えば、誰かが動く。

動けば、現実が変わる。

そして、変わった先には、また別の因果が生まれる。

僕の望みのひとつひとつが、まるでコードの一行のように、世界を少しずつ改変している。

──ならば、僕は一体、どこまでを願っていいのだろう?

そして、この世界は、いったい──どこまで“書き換え”に耐えられるのだろう?

第7章 ── 2026年:社会という「拡張」

「同性婚、そろそろ認められてもいいんじゃない?」

彼がそう言ったのは、年始にふたりで訪れた伊勢神宮でのことだった。

大きな鳥居をくぐりながら、僕たちは手をつないでいた。周囲の目が気にならなかったわけじゃない。でも、それよりも「こうして一緒に来られること」が、ただ嬉しかった。

駅でも、旅館でも、僕たちは“ただの男同士”として扱われていた。

けれど、彼の隣にいる僕は、誰よりも自然に笑えていた。

──それでも、心のどこかに、小さな棘のような引っかかりがあった。

法律で認められていないこと。

病院で「家族ではない」と言われるリスク。

財産のこと、老後のこと、そして──万が一別れたときのこと。

「神社に、願ってみようかな」

そう言った僕に、彼はちょっと笑った。

だけど僕は、本気だった。

その夜、横浜に戻ってから、僕はいつもの小さな神社へ向かった。

「同性婚が、認められますように」

そう願った。

僕の祈りは、もう自分の見た目やお金のことではなかった。

別の日には、こうも願った。

「日本経済が回復しますように」

「孤独な人が、希望を持てますように」

願いのスケールが、自分自身の外へと広がっていく。

まるで、かつての僕が持ち得なかった「世界に対する影響力」を、今になって手にしたような──そんな錯覚。

そして、それが錯覚ではないような出来事が、次々と現実になっていった。

ニュースのヘッドラインに躍る「同性婚、議論再燃」の文字。

国会での討論。

保守派からも「慎重な検討を」の声が聞こえ始めた。

円安が落ち着き、海外企業が再び日本に拠点を構え始める。

若者の就職率が上がり、自殺率が過去最低を記録したという報道。

たまたまなのか?

それとも、あの祈りが“反映”されたのか?

──わからない。でも、ただの偶然とは思えなかった。

神社は変わらず静かだった。

でも、空気が以前より澄んでいる気がした。

まるで、祈りを吸い込んだ木々が、少しずつその答えを吐き出しているような。

気づけば、僕は「叶える力」の使い方を、慎重に選ぶようになっていた。

誰かを傷つけるような願いは、もう二度としない。

誰かの幸福を、社会の幸福を願うことで、自分の存在を許せる気がした。

この“力”があるなら──

僕たちの未来も、社会の希望も、変えられるはずだ。

そう信じていた。

第8章──2030年:「叶った世界」と、残された者

2030年。

僕は60歳になっていた。

毛も、金も、健康も、彼も──

何も持っていなかった。

同性婚は実現していないし、日本経済は漂流していた。

かつて夢見た「自由で豊かな老後」とは真逆の、乾いた現実。

空の冷蔵庫と、誰も鳴らさないスマホだけが、日々の背景になっていた。

だけど、もう一人の“僕”は違った。

モニターの中。

箱庭で生きる2020年からの「僕」は、

願いのすべてを叶えていた。

──そう、それは現実の僕が設計した「もしも」の仮想世界。

その中の「僕」が神社で祈った願いが、すべて叶うように組み込んでおいた、ひとつの箱庭シナリオ。

その箱庭の中の「僕」は、理想の彼と暮らし、

自宅は快適で洗練された空間に整えられ、

社会的にも尊敬され、健康は若返ったように保たれ、たくさんの友人に囲まれていた。

言葉ひとつで人を動かし、未来を変えていた。

誰もが豊かな生活を送っていた。

「うらやましいねぇ……」

僕は冷めた目で呟いた。

画面の中の「僕」は笑っていた。

その笑顔は、僕のものではなかった。

僕は観察者であり、設計者だった。

自分の過去を素材に作った仮想シナリオ。

数百行の条件分岐とリクエストで構成された、

「叶うこと」が保証された世界。

指先の操作で、箱庭の時を進める。

2030年。ちょうど今日と同じ日。

理想の人生を生き続けてきた「僕」は、

まだ完璧な笑顔のままなのか──

その確認のつもりだった。

けれど、そこには異変があった。

箱庭の中の「僕」は、いつものように朝のコーヒーを淹れていた。

ガラス張りの窓から海が見える。犬が足元で眠っている。

完璧な日常。

……のはずだった。

だが、その「僕」は、どこか違っていた。

ふと顔を上げて、空を見た。

その表情に、ざらりとした違和感が走る。

笑っていない。むしろ──戸惑っている。

彼はパソコンを開き、なにかを調べている。

量子処理、自己認識アルゴリズム、仮想環境の設計履歴……

そして、つぶやいた。

「ここ、なんか変だな……

もしかして、全部、作られている……?」

現実の僕の指が止まった。

画面の中の「僕」が、箱庭の「不自然さ」に気づき始めていた。

「……誰が、僕を走らせてる?」

その瞬間だった。

現実世界の僕の胸に、突き刺さるような寒気が走った。

あの「僕」は、仮想の存在。

それを作ったのは、今ここにいる“僕”……のはずだった。

でも、その“彼”が疑問を持った今、僕にも同じ問いが芽生える。

「じゃあ、この“現実”は……?」

モニターの電源を切る手が、少し震えていた。

僕は観察者だと思っていた。

自分が走らせていると思っていた。

でも、もしそれすら幻想だったとしたら?

僕が走らせていた仮想の「僕」が気づいたのと、

同じ時に、僕もまた“気づかされた”のかもしれない。

これもまた、誰かのシミュレーションではないか?

画面の光が消え、部屋が暗くなった。

でも、頭の中にはまだ、あの「僕」の声が残っていた。

「ここは、仮想かもしれない」

……いや、そうだとしても、

次に何を願うかは、まだ僕が決めていいのかもしれない。

仮想でも、本物でも。

願うことは、“僕”が“僕”である証なのだから。

📘 本気のFIRE・不動産投資・節税・退職ノウハウはこちら:👉 本編の目次を見る

☕️ 軽めの読みものをもっと楽しみたい方はこちら:👉 日常や気づきのエッセイ一覧へ